最近美联储又降息了,财经新闻刷了屏,但很多人可能还是一头雾水:这到底是个啥事?跟我有关系吗?

别急,今天我们就用大白话聊聊,如何通过“降息”这件事,看懂经济运行的底层逻辑。就算你是纯小白,今天也保证给你讲明白!

一、首先,咱们得搞懂几个基本概念

我们经常听到“美联储加息/降息”,这到底是什么意思?

- 什么是美联储? 你可以把它理解成美国的“中央银行”。这个银行是干嘛的呢?印钱的。只有中央银行有印钞的权限,我们熟知的商业银行(比如花旗、摩根大通)的钱,都得从它这里来。

- 加息/降息,加/降的是什么? 商业银行从中央银行借钱,当然要付利息。我们说的“降息”,主要降的就是这个银行间借钱的利息。

你想想,中央银行借钱给其他银行的利息降低了,是不是钱就“便宜”了?那商业银行的成本降低了,它再借钱给企业或者个人,利息是不是也会便宜些?

同理,你存到银行的钱利息就会变低。因为银行获得资金的成本变低了,不太需要用高息来吸引你的存款了,给你的利息自然就少了。

二、美联储为啥要降息?

那么,美联储为什么要这么做呢?它降息的目的是什么?

官方的回答是“预防式降息”,意思是看到经济数据不太妙,比如就业率没增加,失业的人越来越多,感觉经济快要不行了,得赶紧刺激一下,防止真的发生衰退。

等一下,失业率、降息、经济衰退,这三者有啥关系?

我们细细想下:

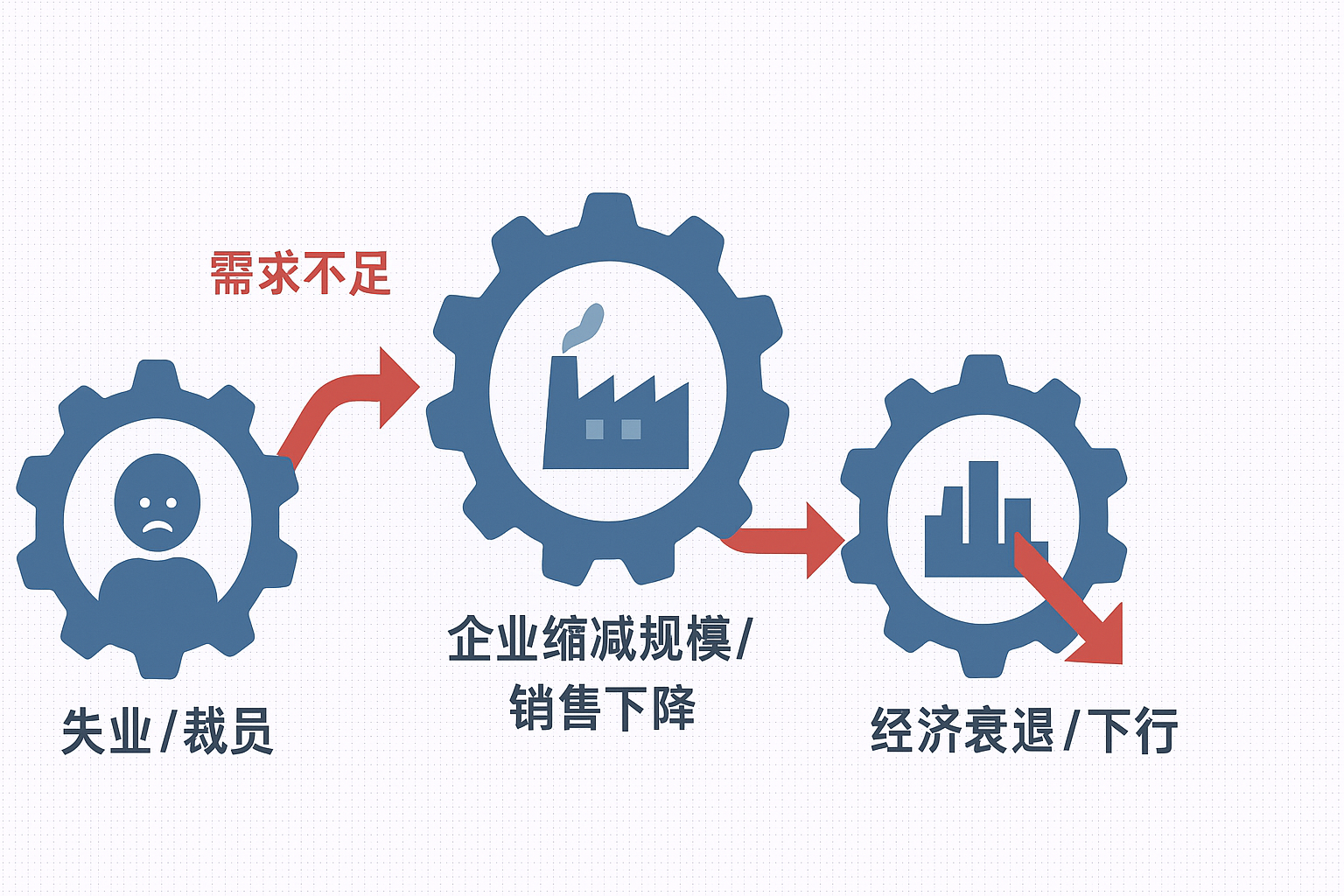

- 人为什么会失业? 根本原因是企业不招人甚至在裁员。

- 企业为什么裁员? 因为生产的产品没人买,卖不出去,自然就要缩减规模。

- 降息如何解决这个问题? 降息让企业能用更低的成本从银行借到钱。谁会嫌钱多呢?而且还是便宜的钱。企业拿到钱就可以用来投资厂房、扩大生产、搞研发等等,这些事是不是都需要更多的人手?这就一定程度上带动了就业。

三、钱多了,好事儿… 但有个问题

降息让市场上的钱变多了,企业有钱投资,大家有钱消费,听起来很完美。但是,这里有一个关键问题:

市场上的商品,会和钱一样多出来吗?

不一定。市场的商品也会增加,但增加的幅度,往往比钱增加的幅度要少。这就引发了我们常说的——通货膨胀。

我们用一个馒头的例子来理解:

- 原来: 市场上总共有100块钱,对应100个馒头。那么1块钱可以买1个馒头。

- 降息后: 央行让市场上的钱增加到了150块。这些钱会刺激生产,馒头的产量可能也增加了,变成了105个。

- 结果呢? 你会发现,现在买一个馒头需要差不多1.4元(150/105),馒头变贵了。

你的工资可能没涨,但东西变贵了,你手里的钱是不是变相地“减少”了?对,这就是通货膨胀(一般认为,每年2%左右的温和通货膨胀是比较健康的,简单理解就是去年花100元买的东西,今年要花102元。)。

那为什么馒头不能也增加到150个呢?很简单,因为生产效率有瓶颈。没有突破性的技术创新,就算你招再多的人,生产馒头的效率还是那样,经济的增长就会受限。

所以,降息这样的政策工具,只是在短期内释放目前已有的增长潜力(比如让失业的人去工作,多生产一些馒头)。

- 如果市场上就业不饱和,降息能让失业的人去工作,产生更多价值,这是健康的。

- 但如果市场上就业已经满负荷,你还继续降息放水,人还是那么多人,生产工具和技术不变的情况下,馒头的数量就不会再增加,只会导致馒头价格疯涨。这就非常不健康了!

真正的增长靠什么?靠技术创新。如果你发明一个快速生产馒头的机器,馒头数量大幅增加,甚至可能让你1块钱买到1.5个馒头。

当然,现实中商家一般不会直接降价,而是“加量不加价”。我们最有体会的例子就是苹果手机,每年的发售价格基本固定,但你今年买的新机型,性能肯定比去年的好。这就是整个社会通过提高生产效率实现的进步。

所以每个公司拿贷款或融资的钱的用法不同,会导致不同的发展趋势!如果大部分的公司拿到钱,去搞研发,去升级生产资料,去提升工艺技术,那么未来产品的成本下降,这就是技术创新,未来生产的总馒头数量就会大幅增加(比如:50元增加了40个馒头)!但是如果大部分的公司拿到钱后,只做销售宣传,应酬消费,不做核心的技术突破,长期这样就会导致生产的馒头数量增加幅度远不如得到的钱的数量(50元只增加5个馒头)!

如何让公司拿了钱后能够更多的运用到长期技术突破上呢?国家调控和货币政策就起作用了,以下是部分方向:

- 不能让利率过低,如果大家获取钱的成本极低,那么就容易挥霍资金,做激进的事情!失败或长期的理想投资将减少!太低的利率也会引发过高的通货膨胀!

- 控制通货膨胀,如果通货膨胀过高;所有的物价都在上涨,资本就不知道哪个是真实的有价值投资,哪个是通货引发的增长,导致资本的投资成功降低!包子和手机的价格都在上涨,哪个是真实的上涨哪个是通货引发的是无法有效区分的,导致资源的错配!

- 国家政策引导,对需要发展的行业给予贷款、税负、土地等各种资源倾斜,保证资金优先进入高新技术行业!

四、药不能乱吃:降息过度的历史教训

如果频繁使用降息这种工具,把现有的生产潜力全部压榨干净,会导致什么问题?表面看,充分就业,大家都有活干,挺好的。但失控的通货膨胀,带来的影响可能比经济衰退更加危险。

历史上就发生过!

- 教训一:1970年代的“滞胀” 当时美联储为应对经济衰退多次降息,但没能解决当时的“结构性问题”——这里说的“结构性问题”,意思就不是简单的“大家没钱花了”,而是经济的某个重要“零件”坏了。当时的“零件”就是石油,工厂生产、汽车运输都离不开它,结果石油价格突然翻了好几倍(石油危机),所有东西的成本都跟着暴涨。这不是你多给点钱就能解决的,因为生产的根上就贵了。 结果,降息的钱放出来,东西没变多,价格反而飞涨,通胀飙升到12.2%。最后,时任美联储主席保罗·沃尔克不得不采取“休克疗法”——这说白了就是下猛药,快刀斩乱麻。与其让大家在通胀里慢慢痛苦,不如直接一剂猛药,让经济先“休克”一下也要把通胀这个病根给彻底拔掉。具体做法就是将利率一口气提高到20%的天文数字。 虽然最终制服了通胀,但也让经济真的“休克”了,引发了更严重的衰退。具体表现是什么呢?

- 企业大量倒闭: 20%的借钱利息是什么概念?就是你借100万,一年利息就要还20万!没几个企业的利润能顶得住。所以,无数公司因为借不起钱、还不上旧债而破产,特别是汽车、建筑这些严重依赖贷款的行业。

- 失业率飙升: 公司都倒闭了,工人自然就失业了。当时美国的失业率直接冲破了10%,意味着每10个想工作的人里,就有一个找不到饭碗,社会动荡加剧。

- 农民破产: 很多农民之前贷款买了土地和机器,现在利息暴涨,农产品价格却下跌,根本还不起钱,最终只能眼睁睁看着自己的农场被银行收走。

- 教训二:2008年金融危机的“药效延迟” 2007年,美国楼市已经暴跌,美联储开始降息,但这次降息没能救起楼市,反而让通胀加速攀升,并最终演变为席卷全球的金融危机。这表明,当经济的核心问题是“结构性失衡”时(比如当时的房地产泡沫,意思就是房价被炒得远远超过了它的真实价值,成了一个随时会破的巨大泡沫),单纯依靠降息“放水”(也就是向市场投入更多便宜的钱)是没用的。 那这场金融危机最后有什么影响和表现呢? 这次危机是从美国开始,像病毒一样传遍了全世界:

- 华尔街巨头倒下: 问题的根源是银行把钱贷给了很多根本没能力还钱的人去买房(次贷危机)。这些有毒的贷款合同还被包装成好看的理财产品(具体如何包装的,下期详细讲解,这期就不展开说了),卖给了全世界的投资者。当人们还不上贷款,这些理财产品瞬间变成废纸。最终,连雷曼兄弟这样有158年历史的顶级投行,都在一夜之间宣布破产。

- 金融系统瘫痪: 一个巨头倒下,所有银行都吓坏了,谁也不知道别人手里还有多少“废纸”。银行之间互相不信任,都不敢往外借钱了,整个金融市场的“血液”瞬间凝固了。

- 普通人的灾难: 这下就轮到普通人倒霉了。公司借不到钱周转,只能大规模裁员;股市崩盘式暴跌,无数人的养老金、投资基金和毕生积蓄一夜之间蒸发;更多还不起房贷的家庭,房子被银行强制收走,流离失所。这场危机导致了全球性的经济大衰退,其影响直到今天都还没有完全消除。

“滞胀”(经济停滞+通货膨装)是怎么来的?大家可能已经猜到了:长期过度使用货币政策刺激需求(让市场的钱越来越多),但经济内在的增长动力(技术创新、效率提升)却没跟上。这就是拔苗助长。

五、明知山有虎,为何偏向虎山行?

你可能会好奇,这么简单的道理,难道那些管理国家的精英们会不知道吗?他们的学识可不是我们能比的。

这往往不是败给学识,而是败给人性。

- 政治周期的短期压力: 提升生产效率(供给侧改革)是漫长而痛苦的,可能耗时数年。而降息刺激需求,效果“又快又明显”,能迅速拉高GDP和就业数据,迎合短期的政治需要。

- 判断的难度: 准确判断一个经济体的问题是暂时的“需求不足”,还是深层的“供给效率低下”,是极其困难的。当局者往往倾向于相信前者,从而错误地使用了刺激需求的工具。

六、那干脆不管,让市场自己玩行不行?

既然政府干预有风险,那完全放手,让市场自由发展,是不是更好?

听上去很美好,但同样有问题。为什么?还是因为人性的短视和贪婪。

一个完全放任的市场,可能会出现:

- 忽视公共利益: 企业为追求利润最大化,可能忽视环保,导致公害泛滥。

- 缺乏长期投资: 资本会扎堆涌入热门赚钱领域(比如开包子铺、做手机),导致重复建设和产能过剩,而那些投资周期长、收益低但至关重要的基础领域(如基础科研、公共设施)却无人问津。

- 既得利益阻碍创新改革:当一些能提升社会整体效率的创新改革,会损害到某些强大群体的利益时(比如机器替代人工),这些既得利益集团就可能会动用各种力量阻挠改革。

所以,问题的关键不在于“要不要用政策工具”,而在于 “如何用好” 这些工具。

- 尊重市场的主导作用: 经济增长的最终源泉是企业和个人的创造力。

- 发挥政策的辅助角色: 政府应弥补市场失灵,提供公共服务,维护公平竞争,并在关键时刻进行逆周期调节,防止经济大起大落。

七、说了半天,美联储降息对我们有啥影响?

了解了底层逻辑,我们再来看看,美联储降息对中国有什么具体影响。

1. 人民币汇率:升值是“双刃剑”

- 钱会往收益高的地方跑。 假设原来美元和人民币的国债收益率差不多。现在美联储降息,美元资产的收益率降低了。如果人民币不降息,那人民币资产的相对吸引力就上升了。

- 全球的投资者都想来买人民币资产。 大家都来换人民币,人民币就会升值。

- 人民币升值是好事吗? 假设汇率从 1:7 (1美元换7元) 变成 1:1。我们去美国买东西会感觉钱很值钱,消费很大气。但反过来想,外国人用美元来中国消费,或者买中国出口的商品,就会觉得太贵了!以前1美元能买7块钱的东西,现在只能买1块钱的,谁还来买?

- 这对我们影响巨大。 对外出口和外部消费可能会锐减,大量企业产品卖不出去,就可能导致裁员甚至倒闭。

有什么办法解决吗?有!进行技术革新,让原来需要7元成本的东西,现在只需要1元。但这难度有多大,可想而知,必须要有颠覆式的创新才可以。

【此处可配一张图:一个跷跷板,一边是代表“人民币”的小人,正在上升,面带微笑;另一边是代表“中国出口商品”的货箱,正在下降,画着一个哭脸。】

2. A股市场:经济越差,股市越涨?

降息除了影响汇率,还会影响股市。

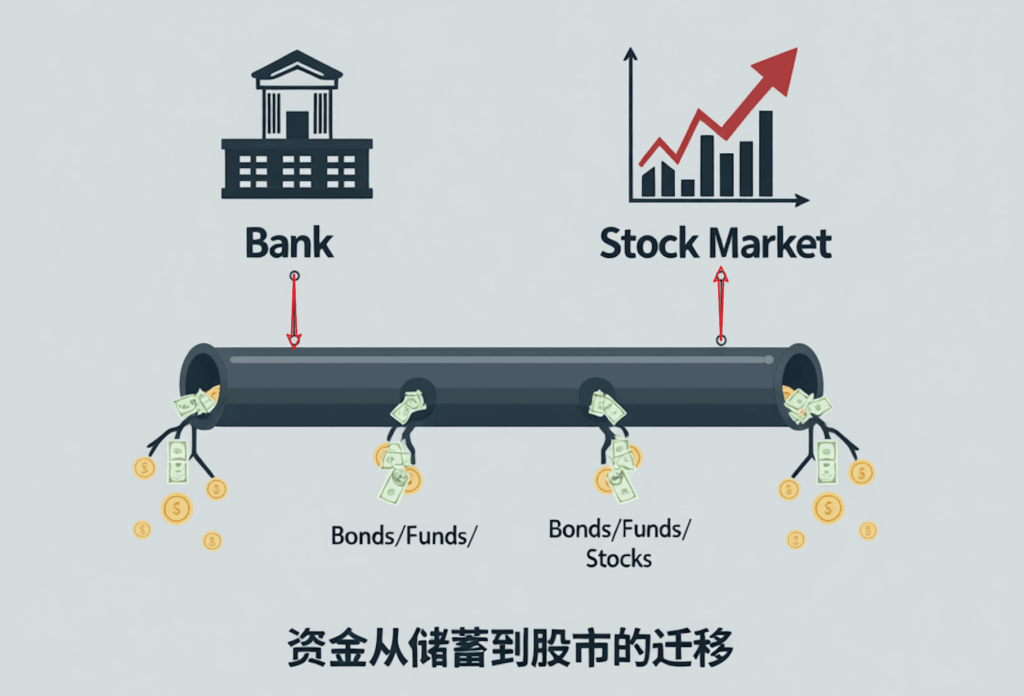

- 钱从银行“搬家”到股市。 降息意味着存款、债券的利息都变低了。那些想挣大钱的风险偏好者,就会把钱从银行取出来,投入到股市这种高风险高回报的地方。

- 股市的钱多了,价格自然就可能上涨。

- 这就解释了一个有趣的现象: 明明感觉经济不好,到处都在裁员,怎么股市反而开始上涨?

我们可以简单这么理解:国家感觉经济不好了,就采取降息等政策,让市场上有更多便宜的钱。一方面希望企业借钱去扩大生产;另一方面,大量的资金从银行、债市流入股市,买的人多了,股价自然就可能上涨。

当然,这只是大概率情况,金融市场是复杂的信心博弈。但我们可以记住这个关键点:

股市短期是“投票机”(看谁的钱多),长期是“称重机”(看经济基本面)。降息,首先改变了短期的“投票”热情。是否持续上涨,得看企业那这些钱去做了什么事情,如果去研发出更加好的机器,创新出更好的生产方式,提高了产品质量降低了单位产品成本,公司能挣钱,更多人看好这个公司;那么这个公司的股票就会持续上涨!如果是胡乱挥霍,投资了一些没有价值的事项,没有业绩增长;那可能股市就会出现回调!这就是“价值投资”的逻辑!

最后,我们总结一下

通过今天的大白话,我们至少搞懂了:

- 基本概念: 美联储、中央银行、降息加息、通货膨胀、滞胀、经济结构性问题等。

- 经济增长的底层逻辑: “印钱”只是一个有限的工具,它能释放经济体已有的增长潜力,但无法创造新的增长。

- 真正的增长引擎: 是以技术创新为基础的生产效率提升,它能从根本上降低单位产品的成本,让产品更具竞争力。

所以我们看到,那些伟大的、能穿越周期的公司,无一例外都是技术创新的领导者。